Anne et le déclin

L'ignoble traité de Montargis

Totalement méconnu, le traité de Montargis est un exemple de félonie, de cupidité, de bassesse et de stupidité. Les ambitions imbéciles et meurtrières de quelques uns eurent de grandes conséquences sur l'avenir de tout un peuple.

Pierre Landais, né en 1430, fut le principal conseiller du duc François II de Bretagne, qui le laissa gouverner la Bretagne avec une certaine liberté. Il était l'enfant de riches drapiers de Vitré. Il entra au service du duc comme valet de garde-robe de Bretagne, puis devient trésorier et receveur général de Bretagne. Tout-puissant de 1481 à 1485, il tenta de marier Anne de Bretagne au duc d'Orléans. En 1477, il fit arrêter son rival Guillaume Chauvin, chancelier, avant de le faire transférer au cachot en 1481. Guillaume Chauvin mourut le 5 avril 1484 du manque de nourriture et de mauvais traitements, ce du moins ce que prétendirent ceux qui voulaient la peau de Pierre Landais.

Le traité de Montargis, signé les 22 et 28 octobre 1484, est un épisode de l'histoire de Bretagne et de France qui témoigne de l'opposition de ces deux pays sur le plan diplomatique. En Bretagne, le duc François II avait donc pour principal conseiller Pierre Landais, défenseur farouche de l'indépendance du duché et ennemi déclaré du parti Français. Sa politique de renforcement du pouvoir ducal se fit au détriment des grands seigneurs Bretons, ce qui les incita à la conspiration, d'autant qu'ils ne souhaitaient pas du tout se brouiller avec le roi de France, car ils étaient, pour la plupart, grands propriétaires en France et en Bretagne et qu'ils bénéficiaient des largesses royales. Ce traité ignoble fut signé entre la régente de France Anne de Beaujeu et cinq seigneurs Bretons rebelles au duc François II et surtout farouchement opposés à son ministre Pierre Landais : Le maréchal de Rieux, le prince d'Orange (neveu de François II, belle mentalité) et les sires de Jean du Perrier, sire de Sourléac, Pierre de Villeblance sire de Broons et Jean Le Bouteiller, sire de Maupertuis, tous pensionnés par le roi de France, comme indiqué précédemment.

Pierre Landais ordonna, au nom de François II, la confiscation des terres que possédaient en Bretagne les seigneurs révoltés, mais cette mesure de rigueur ne fut pas exécutée et ceux qui se posaient comme les victimes de Landais ne tardèrent pas à reparaître sur le devant de la scène. Trois d'entre eux promirent, au nom de tous les autres, au roi de France « que si le duc de Bretagne mourait sans enfant mâle, ils emploieraient corps, biens, alliés, amis et sujets pour lui faire avoir la possession de

La monnaie Bretonne de François II

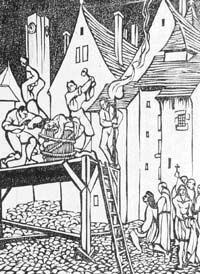

Le duc de Bretagne, irrité contre ses barons révoltés réfugiés à Ancenis, ordonna la levée d'une armée et le siège de cette ville. Les troupes ducales partirent de Nantes et rencontrèrent celles du maréchal de Rieux qui sortaient d'Ancenis. ll se trouva de part et d'autre des "gens de bien" qui surent ménager les esprits de telle sorte, que des deux armées, il ne s'en fit qu'une, et que la perte de Pierre Landais fut unanimement jurée de part et d'autre. Un mois plus tard, le malheureux favori de François II fut condamné à être pendu et exécuté à Nantes, le 19 juillet 1485. Avec Pierre Landais périssait le dernier défenseur de la cause Bretonne.

La conduite des seigneurs rentrés en grâce auprès du duc de Bretagne ne tarda pas à redevenir louvoyante. Ainsi d'un côté, Françoise de Dinan, dame de Châteaubriant, et le maréchal de Rieux publièrent, en 1486, un manifeste dans lequel ils déclaraient se liguer avec le prince d'Orange contre le roi de France qui voulait, disaient-ils, s'emparer de

Anne de Bretagne

Anne de Bretagne est née le 25 janvier 1477, c'était la fille du duc François II de Bretagne et de sa seconde épouse Marguerite de Foix, princesse de Navarre. Son enfance a était émaillée par les trahisons des seigneurs bretons et les manoeuvres incessantes de

Cette union mécontenta le roi de France Charles VIII, pourtant déjà lié par un mariage par procuration avec Marguerite d'Autriche, la propre fille de Maximilien. Il savait que si ce mariage avait lieu,

Anne de Bretagne

Trois jours plus tard, les fiançailles d'Anne et de Charles VIII furent annoncées ( sans que leurs mariages respectifs par procuration eussent été annulés ). Charles écrivit à sa sœur Anne de Beaujeu : "Madame, vous pouvez être satisfaite, J'ai pris Rennes et la fille qui est dedans, par les moyens que je souhaitais". Dans toutes les Chancelleries d'Europe courut le bruit que le roi de France avait eu le comportement criminel d'un vulgaire soudard. Le Pape lui-même s'en émut, mais pas bien longtemps. Maximilien ne réagit pas à cet enlèvement, car il menait une guerre contre les Turcs. Le pape libéra finalement les nouveaux époux de leurs précédents contrats et ils se fiancèrent à Rennes, avant de se marier au Château Royal de Langeais, le 6 décembre 1491.

Il restait à régler l'épineux problème des droits de chacun à la succession du duché. Les Français, en position de force, imposèrent la formule de l'abandon au profit du dernier survivant si l'union des époux ne donnait pas de descendance. D'autres conditions complétèrent le contrat de mariage.Si le roi venait à mourir avant son épouse, celle-ci redeviendrait Duchesse de Bretagne, mais ne devrait jamais se remarier avec personne d'autre que le successeur de son défunt mari ou avec le premier prince Français dans l'ordre de succession au trône. Dans tous les cas de figures,

Charles VIII mourut accidentellement en

Toujours à œuvrer pour tenter de garder l'indépendance de

:

"En ce petit vaisseau

De fin or pur et munde

Repose ung plus grand cueur

Que oncque dame eut au munde

Anne fut le nom delle

En France deux fois royne

Duchesse des Bretons

Royale et Souveraine"

Louis XII mourut un an après Anne et François d'Angoulême devint roi de France, peu de temps après. Plus de 5 siècles après sa mort, le souvenir d'Anne demeure vivace chez la plupart des Bretons et de nombreux ouvrages et chansons lui rendent l'hommage qu'elle mérite.

Les traités d'"Union" de 1532

Voici le contenu exact du fameux traité d'union entre la France et la Bretagne signé le 13 août 1532 à Vannes.

L'ordonnance de Villers-cotterêts

Par son ordonnance de Villers-Cotterêts en Picardie, le 10 août 1539, le roi François Ier exigea que tous les actes administratifs, politiques et judiciaires soient rédigés en français et non plus en latin qui était la langue de communication en Europe et entre les " provinces " Françaises. C'était une décision importante pour l'unification du " pré carré " et pour la lutte contre les langues des pays limitrophes annexés. " L'unité linguistique " ne s'achèvera qu'au milieu du XXe siècle, après plusieurs siècles de bourrages de crânes et de nombreuses persécutions à l'encontre des Basques, des Corses, des Bretons et de tous les autres minorités linguistiques sur le sol " Français " et dans ses colonies. Unité linguistique, si on veut, car les langues dites régionales sont de plus en plus parlées par les jeunes.

La guerre de

Après un répit de quelques années, la crise renaîtra en 1584, avec la mort de François, duc d'Alençon, et la désignation du protestant Henri de Navarre comme successeur au trône. Henri Ier de Guise prit alors la tête d'une nouvelle Ligue. Depuis 1582, le roi d'Espagne Philippe II apportait ses soutiens financier et militaire aux catholiques, à la fois pour renforcer le catholicisme en France et pour affaiblir son roi sur le plan Européen. La population entière de Bretagne va combattre pour sa foi et pour le Duc de Mercoeur contre le Roi. Des brigands tels le sieur de

Guy Éder de Beaumanoir de

En 1598 il obtint le pardon du roi pour ses crimes, dans le traité signé entre le roi et le duc de Mercoeur, mais par la suite, il fut accusé d'avoir participé à la conspiration du duc de Biron au profit des Espagnols. Le parlement de Paris le condamna pour haute trahison au supplice de la roue. Il fut rompu à vif et exécuté à Paris en place de Grève en septembre 1602. Il n'avait pas 28 ans.

Dans le Barzaz Breiz, on retrouve une chanson en Breton intitulée Fontanella qui raconte l'enlèvement de Marie de Coadélan, fille d'un marquis et riche héritière âgée de seulement 8 ou 9 ans, fillette qu'il ira chercher dans la région de Brest. Il l'épousa malgré son jeune âge et elle sera reconnu comme étant sa veuve lors de son procès.

Les différents épisodes de

La révolte des bonnets rouges

Les soulèvements des villes furent suivis à partir du 9 juin, par les émeutes dans les campagnes de Basse-Bretagne. La révolte connut plusieurs foyers importants, de la baie de Douarnenez à Rosporden et dans les secteurs de Briec et de Châteaulin. Dès le début de juillet, la révolte atteignit les environs de Daoulas et de Landerneau, le 6 juillet elle était aux alentours de Carhaix, le 12 elle atteignit Brasparts, Callac, puis Langonnet. Les villes qui ne participèrent pas à la révolte, furent attaquées, ainsi Pontivy fut prise le 21 juillet. Le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne fut obligé de se réfugier à Port-Louis.

Les paysans se révoltèrent surtout lorsque se répandit le bruit que la gabelle allait être introduite dans la province. L'émeute éclata au milieu de la zone du domaine congéable, précisément là où ce régime était le plus dur. Le duc de Chaulnes reconnu implicitement que "les seigneurs chargeaient beaucoup trop les paysans". Plusieurs châteaux furent donc assiégés et pillés, ainsi que les bureaux du papier timbré ou des taxes sur les boissons. Partout les nobles furent attaqués et tués. Le maximum de violence fut atteint fin juillet et début août à Carhaix et Pontivy, villes non fortifiées, qui furent attaquées et pillées. Les paysans étaient commandés dans cette région par un notaire, Sébastien Le Balp. Début septembre, il investit et pilla, avec 600 Bonnets Rouges, le château du Tymeur et détruisit tous les papiers et archives, avant d'être tué par traîtrise, par un noble qu'il avait fait prisonnier. Sa mort sonna la fin à l'insurrection dans ce secteur. Par la suite, le corps de Sébastien Le Balp, sera exhumé. On fera un procès à son cadavre, qui sera ensuite traîné sur une claie, rompu et exposé sur une roue.

Les missionnaires, dont notamment Julien Maunoir, entrèrent alors en action pour calmer les paysans en colère ou plutôt pour temporiser en attendant l'arrivée des troupes royales chargées de mater la révolte. Par la suite, les missionnaires seront envoyés "réévangéliser" les campagnes. Du 18 septembre au 12 octobre, le duc de Chaulnes traversa

En Bretagne, le bilan de la répression est difficile à chiffrer, en effet le roi ordonna la destruction de toutes les archives judiciaires concernant la rébellion pour dissimuler l'ampleur des massacres et des dégâts,

Les principaux responsables furent envoyés devant une commission extraordinaire du parlement, qui pouvaient juger sans que les prévenus aient un quelconque recours. Dès octobre 1676, des condamnations aux galères et de nombreuses condamnations suprêmes furent prononcées envers les meneurs. Pendant tout l'hiver 6 000 soldats de l'armée royale continuèrent les exactions pratiquement partout en Bretagne, rouant, pendant, décapitant, tuant de diverses manières, violant, embrochant vifs des enfants, des corps et des membres de suppliciés furent accrochés aux portes des villes et des églises. Les villes et les villages furent contraints de livrer les meneurs sous peine de représailles collectives, les cloches ayant sonné le tocsin furent descendues et parfois confisquées et plusieurs clochers d'églises furent rasés avec interdiction de les remonter, Ceux de Lanvern, Languivoa en Plonéour-Lanvern et Lambour à Pont-l'Abbé n'ont jamais été reconstruits. Le 12 octobre, le duc de Chaulnes entra à Rennes, avec 6000 hommes, qui furent logés chez l'habitant durant un mois, pendant lequel la troupe se livra à toutes sortes d'exactions, des exécutions sommaires aux destructions de maisons. Ces hébergements forcés coûtèrent plus d'un million de livres aux habitants de la ville.

Le parlement de Bretagne fut exilé à Vannes le 16 octobre. Cet exil dura jusqu'en 1690 avant que le parlement puisse retourner à Rennes contre un subside au roi de

Le marquis de Pontcallec

Encensé par le Barzaz Breiz, ridiculisé par Bertrand Tavernier dans son film : " Que la fête commence " qui était donc le marquis de Pontcallec et que fit t'il pour avoir la tête tranchée ?

En 1718. S'appuyant la violation de leurs franchises par le Régent, les nobles Bretons déclarèrent nul l'acte de leur union à